причины, симптомы, лечение и профилактика

Колибактериоз (колиэнтерит, колисептицемия, колиперитонит, эшерихиоз) — опасное высоко контагиозное заболевание домашней птицы (кур, гусей, индюков) вирусной этиологии. Болезнь наносит колоссальный финансовый ущерб фермерским хозяйствам, крупным промышленным комплексам. Вспышки инфекции регистрируют во всех регионах нашей страны. Болезнь характеризуется стремительным развитием и, если не предпринять соответствующих мер, может стать причиной массового падежа всего куриного поголовья.

При острой форме инфекции 30–35% молодняка погибает в первые сутки. Если инфицированы взрослые курочки, у них снижается продуктивность. Поэтому основной задачей специалистов ветеринарной медицины является своевременное выявление очагов заболевания, проведение профилактических мер.

Пути заражения

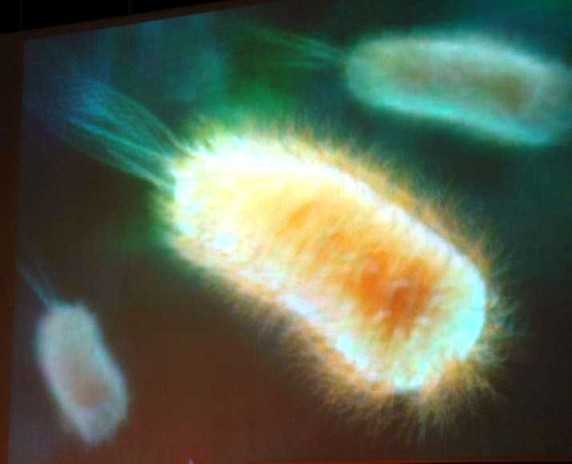

Колибактериоз птиц, других видов домашней птицы провоцирует кишечная палочка (E coli). В естественной среде в большом количестве содержится в птичьих испражнениях (кале). Штаммы, которые провоцируют болезнь у домашних птиц, обладают высокой вирулентностью, токсикогенностью. Некоторые из них обладают гематолитическими свойствами. При благоприятных условиях во внешней среде кишечная палочка сохранит активность три–четыре месяца. Эшерихии неустойчивы к формалину, щелочам, действию некоторых химических дезсредств. При этом выдерживают минусовые температуры, замораживание, высушивание.

- Вертячка у голубей и опасность для человека

- Лейкоз у коров: причины заражения, опасность

Колибактериоз часто диагностируют у мясных кроссов

Колибактериоз часто диагностируют у мясных кроссовЗаражение цыплят, курочек происходит аэрогенным, фекально-оральным способом, в случае употребления обсемененных кормов, употребления воды, загрязненной фекалиями, в которых содержится возбудитель инфекции. Основным источником колибактериоза является больная, переболевшая птица, латентные бактерионосители. В организме больной птицы эшерихии локализуются в органах респираторного тракта (воздушных мешках), а также в ЖКТ (кишечник, желудок).

Возможен трансовариальный способ инфицирования (через яйца), при котором новорожденные цыплята рождаются уже зараженными, сильно ослабленными или нежизнеспособными.

Переносчиками эшерихий может быть обслуживающий персонал. Патогенные бактерии содержаться на руках, одежде, инвентаре.

Инфицированию домашней птицы способствует несоблюдение санитарно-гигиенических норм, частые стрессы, ослабляющие организм пернатых подопечных, неблагоприятные условия в брудерах, птичниках, помещениях, в которых содержится молодняк, взрослые особи.

Причины, способствующие развитию колисептицемии:

- несоблюдение санитарных норм, правил;

- высокая влажность в птичниках;

- несбалансированный рацион;

- снижение резистентности организма;

- скученное содержание птицы;

- перегрев, переохлаждение птицы;

- содержание в одном помещении курочек различных возрастных групп, пород.

Важно! Породы мясных кроссов, цыплята бройлеры очень часто болеют колибактериозом. В специализированных бройлерных хозяйствах, если болезнь переходит в хроническую форму, от данной болезни погибает 40–45% куриного поголовья. Инфекция поражает индюшат, утят, гусят.

Возбудитель колибактериоза у птицы

Возбудитель колибактериоза у птицыВ группу риска попадают маленькие цыплята с неокрепшей иммунной системой, ослабленные, истощенные особи, курочки, которые переболели, болеют паразитарными, вирусно-инфекционными заболеваниями.

Симптомы и лечение

Продолжительность инкубационного периода составляет от нескольких часов до двух–пяти суток. Скорость, интенсивность проявления характерной для колибактериоза птиц симптоматики во многом зависит от следующих факторов:

- возраста, индивидуальных, физиологических особенностей;

- серотипа, вирулентности, количества возбудителя в организме пернатых;

- степени иммунной защиты, состояния резистентности организма;

- локализации эшерихий.

Важно! У цыплят, птенцов инфекция протекает преимущественно остро, подостро. У взрослых особей отмечают хроническое течение болезни. Колибактериоз у бройлеров имеет острое, хроническое течение.

Среди основных симптомов колисептицемии можно выделить:

- резкое повышение общей температуры;

- ухудшение общего состояние, вялость, апатия;

- снижение, отсуствие аппетита;

- нарушение в работе органов пищеварительного тракта;

- сильная жажда;

- потеря массы тела;

- снижение продуктивности;

- нарушения в работе ЦНС;

- конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты;

- бледность гребешков, сережек, слизистых;

- пенистая желая, желто-зеленая диарея.

Курочка, больная колисептицемией

Курочка, больная колисептицемиейЕсли поражена респираторная система, у птицы затрудняется дыхание. Отмечают одышку. Дыхание становится учащенным, прерывистым. Цыплята бройлеры выглядят истощенными, отстают в росте от своих здоровых сородичей. При острой форме птенцы чихают, кашляют. Из клюва, глаз выделяется слизистый экссудат.

При хронической форме инфекции эшерихии локализуются в ЖКТ. Бактерии нарушают целостность слизистых, провоцируют острое воспаление, поражают яйцевод и могут спровоцировать атрофию яичников. Птицу мучает изнуряющая профузная диарея. Испражнения водянистой консистенции, пенистые, зеленоватого цвета. У водоплавающих птиц болезнь проявляется нервными расстройствами различной степени тяжести.

Как правило, гибель инфицированной птицы наступает на 10–15-й день. Выздоровевший молодняк в дальнейшем плохо развивается, и некоторое время является основным источником инфекции.

Диагностика и лечение колибактериоза

Лечить колибактериоз нужно незамедлительно, заметив первую характерную симптоматику для данной инфекции. Только так можно избежать массового падежа домашней птицы. Лечебную терапию при колисептицемии у кур должен назначать ветеринар, исходя из результатов диагностических, лабораторных исследований.

При постановке диагноза учитывается эпизоотологическая ситуация в регионе, данные анамнеза, клинические проявления, результаты дифференциальной, посмертной диагностики.

Эмбрион курицы, зараженный колибактериозом

Эмбрион курицы, зараженный колибактериозомВ лечебной терапии, при колибактериозе у кур, применяют комплексные антибактериальные препараты системного действия (левомицетин, фурагин, полимексин, фармазин, цефтазидим, неомицин, антибиотики тетрациклинового, цефалоспоринового ряда).

Лечение колисептицемии у курочек проводится несколькими курсами. В лечебной терапии применяют нитрофураны, сульфаниламиды. При необходимости, после 5–7-ми суточного интервала, лечение возобновляют.

После завершения курса антибиотикотерапии, на протяжении пяти–семи дней с целью нормализации кишечной микрофлоры птенцам, курочкам, бройлерам дают пробиотики, ферментные препараты, средства гомеопатии.

Помимо лечения медикаментами, обязательно проведите обработку помещений, курятников, используя дезсредства (хлорскипидар, раствор диоксина из расчета 1 мл на 1м2 площади).

Профилактика

Иммунитет при колисептицемии — пассивный, передается через яйцо от вакцинированных матерей и сохраняется в течение одной–трех недель, активный — до трех–трех с половиной месяцев. У цыплят формируется после проведения профилактической иммунизации. Для вакцинации кур применяют специфические эшерихиозные антигены.

При убое домашней птицы необходимо тщательно осмотреть тушки, при наличии патологоанатомических изменений или истощения их уничтожают.

Чтобы избежать заражения курочек эшерихиями, создайте пернатым подопечным идеальные условия, соблюдайте санитарные нормы, ветеринарные нормы при инкубации яиц. Рацион птенцов должен быть питательным, витаминизированным, разнообразным. Птенцам со второй недели жизни можно давать витаминизированные корма, минеральные прикормки.

Чтобы избежать заражения, создайте курочкам оптимальные условия

Чтобы избежать заражения, создайте курочкам оптимальные условияВнимательно следите за состоянием здоровья пернатых подопечных. С лечебно-профилактической целью здоровой птице можно выпаивать раствор фурацилина в течение 7–9 суток. Можно подмешивать к кормам левомицетин на протяжении недели (50 мг на килограмм живой массы).

В случае ухудшения состояния, проконсультируйтесь с ветврачом относительно выбора лечебной терапии.

Похожие статьи:лечение, симптомы, профилактика, статьи NITA-FARM

Колибактериоз птиц относят к опасным инфекционным заболеваниям, наносящим колоссальный финансовый урон птицеводческим хозяйствам России. Заражению больше подвержен молодняк птицы. Болезнь проявляется в виде поражений легких, воздухоносных мешков, печени, перикарда, суставов. При острой форме гибнет до 30% молодого поголовья, при заболевании взрослых особей снижается их продуктивность. Именно поэтому задача ветеринарных специалистов и владельцев хозяйств – своевременно выявлять колибактериоз, проводить профилактику и лечение этого тяжелого заболевания.

Как возникает колибактериоз?

Заболевание имеет инфекционное происхождение: возбудитель колибактериоза – кишечная палочка Escherichia coli, которая в большом количестве содержится в птичьем кале. Возбудитель может попадать в корм, воду и быстро распространяется при склевывании пищи. Загрязнение яиц калом и грязью, содержащей кишечную палочку, приводит к ее проникновению сквозь скорлупу. Заражение также может происходить воздушно-капельным путем.

Чаще всего фиксируют колибактериоз цыплят, однако инфекция поражает и утят, гусят, молодняк индеек, племенную птицу. В основном страдает поголовье в возрасте 3-14 дней. Особенно важно отслеживать симптомы колибактериоза у бройлеров – данный вид кур чрезвычайно подвержен инфицированию.

Причины колибактериоза у кур, уток, гусей

Симптомы колибактериоза у птиц появляются после употребления ими корма и воды, загрязненных фекалиями, которые содержат кишечную палочку. Если возбудитель проникает сквозь скорлупу загрязненных яиц, цыплята уже рождаются зараженными. Во всех случаях причиной заболевания становится неудовлетворительное санитарное состояние мест содержания и кормления птицы.

Симптомы колибактериоза

У взрослых особей колибактериоз чаще всего проходит в хронической форме, а у молодняка – в острой. Общие симптомы следующие:

-

птицы отказываются от еды, много пьют;

-

их клювы синеют;

-

стул становится жидким;

-

задний проход постоянно испачкан пометом;

- патологоанатомическое обследование показывает изменения тканей сердца (перикардит), печени («зеленая печень»), воспаление окологлазничных тканей (синдром вздутой головы), поражение дыхательных путей.

Диагностика и лечение колибактериоза

Болезнь диагностируют на основе клинических проявлений, а также микробиологических, патологоанатомических исследований.

Для лечения колибактериоза наиболее эффективно применять лекарственные препараты последнего поколения, чья эффективность научно доказана. К таковым относится продукция компании NITA-FARM. Производитель предлагает 3 препарата для лечения колибактериоза птиц.

Лексофлон OR. Представляет собой фторхинолон нового поколения на основе левофлоксацина. Данный антибиотик широкого действия применяют перорально. Уже через 2 часа препарат достигает максимального действия. Биодоступность составляет 99%. Чрезвычайно эффективен при лечении колибактериоза цыплят бройлеров, других видов кур, утят, гусят, индеек.

Энронит. В составе – энрофлоксацин и сульфат колистина. Обеспечивает комплексное лечение колибактериоза цыплят и другой домашней птицы. По сравнению с монопрепаратами на основе энрофлоксацина обладает большей эффективностью (до 91,4%) и вызывает гораздо более медленное привыкание микроорганизмов.

Энронит OR. Научно доказан сильный синергетический эффект действующих веществ – энрофлоксацина, колистина. Имеет расширенный спектр действия. Достаточно выпаивать птицу в течение 3-5 дней. Эффективен при профилактике и лечении колибактериоза у бройлеров, ремонтного молодняка кур, индеек.

Профилактика

- Необходимо каждые 10 дней дезинфицировать воздух помещения.

-

Яйца молодняка дезинфицируют парами формальдегида.

-

Персонал нужно периодически проверять на наличие возбудителей.

-

В профилактических дозах выпаивают поголовье препаратом Энронит OR.

www.nita-farm.ru

Колисептицемия птиц: признаки, диагноз, лечение, профилактика и меры борьбы.

Колисептицемия (колибактериоз, колиэнтерит, колиперитонит) птиц (Colisepticatmia avium) – остро и хронически протекающее инфекционное, энзоотическое заболевание с явлениями токсикоза.

Болеют колисептицемией домашние птицы – куры, утки, гуси, индейки, фазаны; дикие птицы – голуби, вороны, воробьи. Восприимчивы к этой болезни молодняк птиц в возрасте от 1 до 120 дней. Для взрослых кур характерно хроническое течение колисептицемии.

Возбудитель – E. coli серогрупп О1, О2,О8,О78, К80, О86,О127,О141, О55. Антигенный состав возбудителя изучен на уровне серогрупповой принадлежности. Отсутствуют данные об этиологической роли капсульных антигенов эшерихий. Штаммы, выделяемые от птиц, обладают высокой токсикогенностью, до 60% из них имеют гемолитические свойства и большинство колициногенны. Возбудитель колисептицемии у сельскохозяйственной птицы сохраняется во внешней среде около 4 месяцев, не стоек к действию дезсредств – формалину, крезола, щелочей. Кишечная палочка хорошо переносит замораживание и высушивание. Лучшим дезсредством являются -4%-й раствор едкого натра, 20%-я взвесь свежегашеной извести.

Эпизоотологические данные. Колибактериоз регистрируется во многих странах мира. При хроническом течении колибактериоза погибает до 10% взрослой птицы, в бройлерных хозяйствах – до 40% цыплят. В неблагополучных по колибактериозу до 12% цыплят, выведенных из инкубированных яиц, заболевают колибактериозом.

Возбудитель широко распространен в природе, и естественное место его обитания – содержимое отдела толстых кишок млекопитающих, большинства птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб. К колисептицемии наиболее восприимчивы молодняк 1: 90 – дневного возраста и птица в период яйцекладки. У молодняка цыплят от 1 – до 14-дневного возраста болезнь протекает остро, у старшего возраста и взрослой птицы – хронически. Источником колисептицемии является — больная и переболевшая птица, выделяющая возбудителя во внешнюю среду со слизью из органов дыхания и с пометом инфицируя корм, воду, подстилку, предметы ухода за птицей. Основное заражение птицы колисептицемией происходит алиментарным и аэрогенным путем. Возможен и трансовариальный путь передачи возбудителя через инфицированные яйца. Обслуживающий птицу персонал также может быть носителем патогенных эшерихий, а также дикие птицы, домашние и дикие животные, грызуны.

Возникновению колисептицемии способствует скученное содержание птицы, плохая вентиляция, сырость в помещениях, перегрев и неполноценное кормление, недостаток питьевой воды, совместное содержание разновозрастных групп птиц. Способствующим фактором является применение в птицеводческом хозяйстве живых вирусвакцин.

Патогенез. E. coli проникает в организм птиц аэрогенно, алиментарно, трансовариально. В зависимости от места проникновения патогенной кишечной палочки патологические процессы в организме птиц могут локализоваться в органах дыхания (воздухоносные мешки и легкие), желудочно – кишечном тракте. Резкое снижение барьерной функции желудочного сока у цыплят из-за отсутствия или низкого содержания свободной соляной кислоты приводит к развитию попавшей в организм птицы патогенной микрофлоры в кишечнике, с последующим проникновением в ее слизистую оболочку, а затем в кровь и другие органы. В процессе накопления в крови микроорганизмов и их токсических продуктов происходит нарушение порозности сосудов и особенно сосудов серозных покровов, что сопровождается в организме больных птиц обширными серозными отеками, выходом форменных элементов крови и выпадением белков типа фибриногена. У инфицированной птицы развиваются периэпикардиты, перигепатиты, перитонит, аэросаккулит.

Клинические признаки. Инкубационный период длится от нескольких часов до 6 суток. Заболевание протекает у птиц остро или септически, подостро и хронически.

Острое течение колисептицемии характерно для 1-5-дневных цыплят и заканчивается смертельным исходом в течение нескольких часов.

Подострое течение сопровождается сильной депрессией и диареей, наблюдается резкое снижение прироста массы, замедление развития. Температура тела у больной птицы повышается на 1,5-2°С, у птицы развивается жажда, пропадает аппетит, испражнения становятся пенистыми, желто — зеленоватого цвета. При поражении органов дыхания больные цыплята хрипят и чихают. Развивающийся панафтальмит, может привести к потере зрения. При остром течении болезни погибает 10- 30%, при подостром -5% птиц.

Хроническое течение колисептицемии сопровождается появлением у птицы судорожных припадков. Больная птица на фоне общей вялости, сильной жажды и профузного поноса с водянистыми испражнениями беловато-серого цвета с примесью слизи и крови быстро худеет и на 15-20-й день погибает. Выздоровевший молодняк птицы в дальнейшем плохо развивается.

У птиц старше 150-дневного возраста колисептицемия протекает в подострой и хронической форме, приводит к снижению или прекращению яйцекладки, развитию оваритов, сальпингитов и массовым желточным перитонитам. У водоплавающей птицы колисептицемия протекает с симптомами конъюктивита и поражения нервной системы.

Патологоанатомические изменения. Для острого течения колибактериоза характерны мелкие точечные кровоизлияния на серозных и слизистых оболочках, внутренних органах, эпикарде, эндокарде. Стенки толстых и тонких кишок гиперемированы. Селезенка плотная, увеличена в несколько раз. При хроническом течении колисептицемии у павшей птицы отмечают катарально-геморрагическое воспаление кишечника, экссудативно – фибринозный перитонит, фибринозный полисерозит, перигепатит, аэросаккулит, сальпингит.

Диагноз ставится на основании эпизоотологических и клинических данных, с учетом патологоанатомических изменений, выделении и идентификации возбудителя. Решающее значение имеет бактериологическое исследование свежих трупов или вынужденно убитой птицы. Необходимо получить вирулентную культуру из крови и костного мозга.

Дифференциальный диагноз. При проведении дифференциальной диагностики необходимо исключить пуллороз, тиф, пастереллез, сальмонеллез, респираторный микоплазмоз и энтериты алиментарного происхождения.

Иммунитет при колисептицемии – пассивный и передается через яйцо от вакцинированных матерей и сохраняется в течение 1-3 недель, активный – до 3 месяцев вырабатывается у цыплят при вакцинации эшерихиозными антигенами.

Лечение. Лечение колисептицемии у птиц проводят антибактериальными препаратами (левомицетин, неомицин, гентамицин, полимиксин, тетрациклин, фармазин, фурагин, фуразолидон,цефтазидим, байтрил и т.д.).

Курс лечения должен быть не менее 5-6 дней. С целью стабилизации нормальной микрофлоры кишечника и снижения количества болезнетворных микроорганизмов методом конкурентного вытеснения, в течение 4-5 дней после первого курса лечения больной птице дают в течение 4-5 дней пробиотики, после чего снова назначают курс антибиотикотерапии.

При проведение второго курса антибактериального лечения, лучше применять другие антибактериальные средства.

Лучшие результаты получают при чередовании антибиотиков, препаратов нитрофуранового ряда и пробиотиков, а также при сочетании применения лекарственных препаратов с одновременной дезинфекцией помещений в присутствии птицы.

Во время выращивания цыплят применяют аэрозоль 1%-го водного раствора диоксидина; из расчета 1мл на 1м³ воздушного басейна птичника. По следующей схеме: первый раз в день посадки суточных цыплят, далее в возрасте 12, 19 и 37 дней. Вместо диоксидина, можно применять препарат ниграс в виде 1% -го водного раствора из расчета 2,5 мг (по сухому веществу) на 1кг живой массы по схеме: первые 3 дня после посадки, а затем в возрасте 17, 27 и 37 дней.

Профилактика и меры борьбы. Проводят комплекс организационно – хозяйственных, ветеринарно–санитарных и зоогигиенических мероприятий. Данные мероприятия включают в себя полноценное кормление птицы, использование кормов, свободных от патогенных эшерихий и хранящихся в недоступном для грызунов и диких птиц местах; комплектование птичников одновозрастной птицей с интервалом в возрасте 5-7дней; соблюдение санитарных разрывов между освобождением и завозом птицы в помещения, правил содержания и выращивания птицы; своевременное проведение дезинфекционных и дератизационных обработок.

Необходимо систематически не реже 3 раз в день собирать яйца и дезинфицировать скорлупу 1%-м раствором перекиси водорода или надуксусной кислоты, препарата ВВ-1.

В качестве профилактического средства цыплятам в первые 3 дня, вместо воды выпаивают пропионово – ацидофильную бульонную культуру в соотношении 1мл препарата и 10мл воды.

В большинстве хозяйств, птицу иммунизируют жидкой формолвакциной против эшерихиоза, приготовленной из местных штаммов возбудителя колисептицемии. Вакцинацию проводят аэрозольным методом в возрасте 50-55 дней, повторно в возрасте 70-75 дней. После окончания вакцинации помещение вентилируют и включают освещение.

Инкубатории необходимо обрабатывать парами формальдегида, а цыплят аэрозолями антибиотиков.

vetvo.ru

Колибактериоз у бройлеров: симптомы и лечение

Бройлеры обладают более низким иммунным статусом и требуют качественного ухода и кормления. Чаще они заболевают колибактериозом, который поражает ЖКТ и плохо поддается лечению.

Колибактериоз у бройлеров

Колибактериоз — одно из самых опасных заболеваний для бройлеров. Оно может спровоцировать массовый падеж птицы и локализовать его будет сложно.

Возбудителем болезни являются Е. coli и Е. paracoli. Это патогенные микроорганизмы, относящиеся к бактериям группы кишечных палочек. Они обладают хорошей устойчивостью к любым условиям внешней среды и способны сохранять свою активность в течение 3-4 месяцев. Преимущественно поражают молодняк со слабым иммунитетом.

Заболевание протекает по типу септицемии (заражения крови), сопровождающейся фибринозным серозитом (воспалением тканей плевры, гортани, ЖКТ, брюшины, суставов, внутренних органов).

Пути заражения

Бактерии группы кишечной палочки находятся повсеместно: в организме человека, животных и домашней птицы. Кишечная палочка имеет множество штаммов (видов одного рода) и не все из них являются болезнетворными.

Но правильно считать возбудителем колибактериоза не кишечную палочку, а ее патогенные штаммы. Наиболее опасны для домашней птицы 9 серологических групп: О1, О2, О78, О55, О111, О25, О26, О125 и О128. Самый частый возбудитель – О2.

Выделяют несколько способов заражения бройлеров возбудителями колибактериоза.

Воздушно-капельный (аэрогенный)

Инфекция может быть занесена в птичник работником или посетителем, в хозяйстве которого имеются больные колибактериозом особи. Предотвратить заражение воздушно-капельным способом крайне сложно.

В определенной степени помогут меры предосторожности, основанные на соблюдении норм санитарии и гигиены работников и посетителей.

Трансовариальный

Снесенное курицей яйцо нередко загрязняется пометом, микрофлора которого способна проникать сквозь скорлупу и достигать желтка. Здесь патогенные микроорганизмы находят благоприятную для их развития питательную среду и начинают активно размножаться.

Если такое яйцо закладывают в инкубатор или оставляют под наседкой, вылупится цыпленок с признаками омфалита (воспаления пупочной ранки или подкожной жировой клетчатки, вызванное бактериальным поражением).

В первые дни жизни признаки заболевания незаметны. Инфицированный птенец ведет себя так же, как и здоровые особи. Он активно двигается, охотно ест корм. Симптомы колибактериоза проявляются на 4-6 день жизни, это приводит к быстрой гибели цыпленка.

Алиментарный (через пищу, воду, подстилку)

Самый распространенный способ инфицирования патогенными штаммами кишечной палочки – через поедание бройлерами инфицированного корма.

Бактерии могут попасть в комбикорм и зерносмеси разными путями, и скармливание таких продуктов смертельно опасно для всего поголовья.

Симптомы

Патогенные бактерии способны прочно связываться с ворсинками, выстилающими полости кишечника, и не покидают своего места при движении каловых масс. На этапе бурного размножения происходит активное заселение кишечника серозными штаммами кишечной палочки.

Организм домашних птиц имеет одну особенность: в тонком отделе кишечника нет защитных барьеров от бактерий группы кишечной палочки. Поэтому этап колонизации (скрытый) быстро переходит в подострый, острый, а затем – в хронический.

Острая форма

Острое течение заболевания имеет свое название – колисепсис. Проявляется повышением температуры тела на 1°С-2°С. Самочувствие и поведение птицы изменяется в худшую сторону.

Острое течение колибактериоза характерно для аэрогенного и алиментарного заражения. Если иммунитет птицы достаточно силен, острая форма заболевания нередко переходит в хроническую. Эта стадия болезни длится на протяжении 2- недель.

Симптомы хронической формы колибактериоза:

- Общая угнетенность бройлера.

- Отвисшие крылья, хаотичность и взъерошенность перьев.

- Появляются признаки коньюктивита.

- Отказ от корма (отсутствие аппетита).

- Неутоляемая жажда.

- Диарея.

- По причине поражения суставов возможна хромота.

- На завершающей стадии течения хронической формы колибактериоза (на 14-20-й день) наблюдаются признаки поражения органов дыхания. Птица с трудом вдыхает воздух, слышны хрипы.

- Возможны судороги и паралич.

Диагностика

Хозяин должен внимательно относиться к своему поголовью и постоянно отслеживать состояние здоровья каждого бройлера. Есть перечень симптомов, присутствие которых позволяет заподозрить инфицированность птицы.

Возможны две причины ее возникновения:

- Некачественный корм;

- Инфицирование.

Для того чтобы исключить первую, нужно поочередно убирать из рациона все составляющие и внимательно наблюдать за самочувствием и реакцией организма птицы. На этом этапе выяснения причины поноса у бройлеров можно давать курам Левомицетин или Бисептол, пропаивать слабым раствором марганцовки.

Таким образом, диагностика колибактериоза возможна тремя методами:

- На основании клинической картины;

- С помощью микробиологических исследований;

- На основании показателей патологоанатомического вскрытия.

Лечение

Отличительная особенность кишечной палочки и ее патогенных штаммов в том, что она быстро обретает резистентность (невосприимчивость) к любым антибиотикам, с помощью которых пытаются оказать на нее воздействие. Это является основной причиной неэффективности многих методов лечения колибактериоза. Поиск средств борьбы с этим заболеванием не прекращается.

Энроколи

Энроколи – популярный антибактериальный препарат, который широко используют для лечения колибактериоза у бройлеров. Основные действующие вещества – колистин и энрофлоксацин. В комплексе дают более выраженный терапевтический эффект, чем по отдельности.

Лечебная доза – 0,2 мг на одну птицу. Давать нужно на протяжении 5 первых дней жизни цыплят бройлеров с питьевой водой.

Докси 10

Докси 10 — препарат для перорального применения, основное действующее вещество – доксициклин. Эффективен при колибактериозе и респираторных заболевания бройлеров. Антибиотик добавляют в воду и выпаивают курам в дозе 0,5-1 мл/л на протяжении 3-5 дней. В период лечения воду дают только с добавлением препарата. Забой бройлеров допустим по истечении недели после проведенного курса лечения.

Гидротриприм

Гидротриприм – антибиотик широкого спектра действия, его используют для дезинфекции помещений и перорального приема. Выпускают в виде готового к применению раствора в канистрах объемом 5 л.

Состав препарата сложный, включающий несколько сильнодействующих средств:

- Тилозин;

- Сульфафуразол;

- Триметоприм.

Отличается быстрым всасыванием в кровь и содержится в плазме в высокой концентрации, достаточной для оказания терапевтического эффекта на протяжении 12 часов. Рекомендованная продолжительность лечения – 4-6 дней.

Дозировка для бройлеров:

- При острой форме колибактериоза 1,5 мл/л в течение двух дней, на 3-й день снижают дозу до 1мл/л;

- При хронической форме – 1мл/л.

Передозировка опасна появлением признаков нарушений нервной системы.

Другие препараты комплексного действия

Оптимальный метод лечения. На протяжении первых 4-6 дней после обнаружения признаков заболевания давать пробиотики. Далее 4-5 дней – антибиотики.

- Гентамицин;

- Фармазин;

- Фурагин;

- Цефтазидим;

- Неомицин;

- Тетрациклин.

Препараты нового поколения для лечения колибактериоза:

- Лексофлон OR. Относится к группе фторхинолонов, основное действующее вещество – левофлоксацин. Эффективен для бройлеров.

- Энронит OR. Основные действующие вещества этого препарата – энтрофлоксацини и колистин. Эффективен для молодняка бройлеров.

- Энронит. Препарат комплексного действия, рекомендован для лечения колибактериоза у бройлеров и другой домашней птицы.

Меры профилактики

Профилактика колибактериоза включает мероприятия санитарно-гигиенического профиля. Фермеру следует знать о том, что патогенные штаммы кишечной палочки быстро гибнут при воздействии любыми дезинфицирующими средствами. Но обладают высокой устойчивостью к нагреванию.

- Для того чтобы колония бактерий погибла, необходим нагрев в течение 60 минут при температуре 55°С. При повышении температуры до 60°С гибнут через 15 минут.

- Наиболее пагубен для возбудителей инфекции солнечный свет. Под прямыми лучами солнца они погибают в течение нескольких минут.

Меры профилактики:

- Хранение кормов в местах, недоступных для грызунов;

- Полноценный рацион птиц;

- Регулярная дезинфекция помещений;

- Комплектование поголовья с интервалом в возрасте 5-7 дней;

- Регулярные дератационные обработки;

- Своевременный сбор яиц с обработкой скорлупы 1% раствором перекиси водорода;

- В первые 3 дня жизни птенцам выпаивают препараты, повышающие иммунитет.

Важную роль в профилактике колибактериоза играет вакцинация цыплят. При правильной организации хозяйства и соблюдении требований санитарии и гигиены, риск заболеваемости бройлеров колибактериозом снижается в несколько раз.

Колибактериоз – инфекционное заболевание, поражающее не только домашних птиц любого вида, но и животных. Течение болезни имеет схожую симптоматику. Потому требует наиболее внимательного отношения фермера к птицам.

1kyra.ru

Как распознать и лечить колибактериоз?

Основная цель данной статьи, чтобы помочь человеку, невооруженному специальными знаниями, распознать болезнь и предпринимать первые шаги по ее лечению.

Колибактериоз (колибациллез) представляет собой системную инфекцию, вызванную Escherichia coli, и включает колисептицемию, колигранулему (болезнь Хджарра), заболевание воздухоносных мешков (хроническая респираторная болезнь, ХРБ), птичий целлюлит (воспалительный процесс), синдром раздутой головы, перитонит, сальпингит, остеомиелит/синовит, панофтальмит и омфалит (инфекция желточного мешка). У млекопитающих колибактериоз — это наиболее частая кишечная инфекция, а у птиц — типично вторичная или системная болезнь, развивающаяся, когда иммунные механизмы хозяина повреждены.

data-ad-client=»ca-pub-4037835599918832″

data-ad-slot=»7553000704″>

Е. coli —бактерия, которая играет решающую роль при развитии вторичных инфекционных процессов. Все заразные болезни, вызываемые Е. coli, наносят существенный экономический вред птицеводству. Например, 43% тушек бройлеров были признаны негодными, так как при их обработке выявлены повреждения, характерные для колисептцемии.

Распространенность инфекции.

Различные серотипы Е. coli являются представителями кишечной микрофлоры животных, включая человека, и вероятно, инфицируют большинство млекопитающих и птиц. Клинически болезнь проявляется у цыплят, индюшек и уток.

Присутствие Е. coli в питьевой воде рассматривается как показатель загрязнения ее фекалиями цыплят, 10-15% кишечных колиформ принадлежат к потенциально патогенным серотипам. Патогенные колиформы чаще можно встретить в кишечнике недавно вылупившихся цыплят, чем в яйцах, из которых они вылупились, что свидетельствует о быстром распространении возбудителя после вылупления птенцов.

Наиболее важной причиной инфицирования яйца является загрязнение его поверхности фекалиями с последующим проникновением возбудителя в скорлуповую оболочку и мембраны. Эти бактерии сохраняются в течение длительного времени, особенно в сухой окружающей среде. После увлажнения воздуха птичника водой через 7 дней их содержание сокращается на 84-97%. Корма часто загрязняются патогенными коли-формами, но они могут быть разрушены путем гранулирования при высоких температурах. Фекалии грызунов также часто содержат патогенные коли-формы. Последние могут быть занесены в стада домашней птицы и с загрязненной водой.

Патогенез

. Семьдесят четыре (48 %) из 154 серотипов Е. coli вызывают развитие перикардита и смертность у 3-недельных цыплят после инокулирования их в воздушные мешки и/или смерть среди 13-дневных эмбрионов после инокуляции возбудителя в аллантоис.

Факторы чувствительности организма-хозяина.

Факторы вирулентности бактерий, несомненно, играют большую роль, но возможность развития колибактериоза у птицы в первую очередь определяется чувствительностью организма хозяина.

Здоровые птицы с неповрежеденной иммунной системой устойчивы к естественному инфицированию Е. coli, включая и заражение вирулентными штаммами. Инфицирование происходит при нарушении кожного или слизистого барьеров (например, незаживший пупок, раны, повреждение слизистой оболочки вирусами, бактериями или паразитами, потеря нормальной микрофлоры), повреждение системы мононуклеарных фагоцитов (например, при вирусных инфекциях, воздействии токсины и недостаток питательных веществ), под воздействием внешних факторов (загрязненная окружающая среда, плохая вентиляция помещений, контаминированная вода), сильных стрессах (кратковременных или очень продолжительных). Инфекционный, вирусный бронхит цыплят, геморагический, вирусный энтерит у индюшек, воздействие на поголовье птиц аммиака — вот основные факторы, предрасполагающие к развитию колибактериоза. Поскольку коли-инфекция в большинстве случаев является вторичной по отношению к одному или нескольким другим факторам, предрасполагающие причины должны быть идентифицированы и, по возможности, ликвидированы до того, как будет вылечена.

Эмбриональная смертность и ранняя смертность цыплят.

До 6% яиц от здоровых кур содержат Е. соlі. Нормальное вязкое желто-зеленое содержимое желточного мешка при заражении Е. coli становится водянистым, желто-коричневым или казеозным (фото). Бактерия иногда может быть выделена из нормального по внешнему виду желтка.

Загрязнение яиц фекалиями рассматривается в качестве наиболее важного источника инфекции. Другие возможные источники — овариальная инфекция или сальпингит. Наибольшая инцидентность инфекции наблюдается вскоре после вылупления птенцов, приблизительно 6 дней спустя она уменьшается.

Желточный мешок эмбрионов — это центр инфекции. Много эмбрионов погибает особенно на поздних стадиях инкубации. Некоторые птенцы погибают сразу или вскоре после вылупления; потери продолжаются до 3-недельного возраста. У цыплят с инфицированным желточным мешком часто наблюдается воспаление пупка (омфалит) (фото). У птенцов, живущих более 4 дней, могут развиваться перикардит и инфицирование желтков, что указывает на системное распространение Е. coli из желточного мешка.

Инфекция дыхательных путей.

Е. coli часто поражает дыхательные пути птиц, одновременно инфицированные различными комбинациями вирусов инфекционного бронхита (ВИБ) и вирусом болезни Ньюкастла (ВБН), включая вакцинные штаммы и микоплазмами. Очевидно, поврежденные дыхательные пути становятся чрезвычайно восприимчивыми к вторжению Е. coli. Обычно развивается воспаление воздушных мешков (аэросаккулит) или хроническое респираторное заболевание (ХРЗ).

В дополнение к аэросаккулиту, который может распространяться на прилегающие ткани, часто присутствуют пневмония, плевропневмония, перикардит и перигепатит (фото). Реже можно наблюдать сальпингит, панофтальмит, инфекционное поражение костей и синовиальных оболочек, в основном после развития сепсиса. Воспаление воздушных мешков обнаруживается в основном на 4-9 неделе жизни бройлерных цыплят. Значительные экономические потери приносят широкое распространение заболевания, смертность и выбраковка тушек после обработки.

Вдыхание пыли, загрязненной коли-бактериями, одна из наиболее важных причин инфицирования восприимчивых воздухоносных мешков. Пыль и аммиак, если они в большом количестве содержатся в птичнике, где находятся цыплята, приводят к гибели реснитчатого эпителия в верхних дыхательных путях птиц, что способствует колонизации Е. соli дыхательного тракта с последующим развитием заболевания. Стенки инфицированных воздушных мешков утолщены и часто покрыты казеозным экссудатом.

Перикардит.

Большинство серотипов Е. coli после развития септицемии вызывают перикардит. Перикард становится мутным, а эпикард — отечным и покрывается экссудатом светлого цвета. Перикардиальный мешок часто заполняется светло-желтым, фибринозным экссудатом (фото).

Сальпингит.

Когда левый брюшной воздушный мешок инфицирован Е. coli, у самок может развиться хронический сальпингит. При этом яйцевод расширен, заполнен большим количеством казеозных масс, стенка его утончается (фото). Инфицированные птицы

часто погибают в течение первых 6 месяцев после заражения, а выжившие редко способны откладывать яйца, у кур-несушек, уток и гусей сальпингит может также развиваться в результате попадания в яйцевод коли-форм из клоаки.

Перитонит. Инфицирование Е. coli перитонеальной полости происходит у кур-несушек, когда бактерии, поднявшись по яйцеводу, быстро размножаются в желтке, депонированном в брюшной полости. Оно характеризуется высокой смертностью, выделением фибрина и свободным желтком.

Острая септицемия

. Это острая инфекционная болезнь, вызываемая Е. coli и напоминающая тиф и холеру домашней птицы. Иногда возникает у взрослых и подросших цыплят и индюшат. Больная птица находится в хорошей физической форме и имеет полный зоб, что указывает на развитие острой инфекции. Наиболее характерные повреждения — зеленая печень, в некоторых случаях обнаруживаются множественные бледные очаги в печени. Так как в результате септицемии развивается ХРБ, имеется тенденция к формированию перикардита и перитонита. Острая септицемия наиболее часто наблюдается у индюшек вследствие инфицирования вирусом геморрагического энтерита.

Синовит/Остеомиелит

. Некоторые штаммы Е. coli выделяются из суставов инфицированных цыплят. Синовит часто является продолжением септицимии и может развиваться у птиц с недостаточностью иммунитета. Многие птицы выздоравливают приблизительно через 1 неделю, а у некоторых инфекция принимает хроническое течение — такие птицы выглядят вялыми.

Панофтальмит.

Панофтальмит — нетипичное последствие сепсиса в результате инфицирования Е. coli. Наблюдается скопление гноя в передней камере обычно одного глаза, который становится слепым (фото). Большинство птиц умирает вскоре после развитии повреждения, хотя некоторые выздоравливают.

Коли-гранулема (БОЛЕЗНЬ ХДЖАРРА).

Коли-гранулема цыплят и индюшат характеризуется наличием гранулем в печени, слепой кишке, двенадцатиперстной кишке и брыжейке.

В селезенке гранулемы отсутствуют (фото). Это относительно нетипичная болезнь, вызываемая бактериями кишечной группы, однако среди индивидуальных стад птиц возможна высокая смертность — 75%.

Синдром «Вздутой головы».

Синдром «вздутой головы» (СВГ) является острой или подострой формой целлюлита (воспаления соединительной ткани), в который вовлечены окологлазничные и смежные подкожные ткани головы птицы (фото). Воспаление окологлазничных тканей развивается уже на ранних стадиях болезни, а пораженная лимфоидная ткань в бронхах становится областью, через которые Е. соli проникает в слизистую оболочку.

Птичий целлюлит.

Известный также как воспалительный инфекционный процесс или хроническая болезнь кожи, поражающая грудобрюшную полость цыплят-бройлеров, характеризуется наличием слоя творожистого, гетерофильного экссудата в подкожных тканях. Переполненная птицами клетка, плохое качество подстилки и неудовлетворительное содержание цыплят являются косвенными факторами, способствующими заболеванию птицы целлюлитом. Локальный целлюлит вокруг пупка может быть следствием омфалита.

Энтерит

. Первичный энтерит у домашней птицы, вызванный Е. соli, рассматривается как редкое явление, если он вообще имеет место.

Септицемия уток

. Коли-формная септицемия уток проявляется перикардитом, перигепатитом и аэросаккулитом. Пораженные ткани покрыты различными по толщине слоем увлажненного зернистого или творожистого экссудата. При вскрытии трупа часто отмечается характерный запах. Печень вздута, желчь окрашена в темный цвет, селезенка раздута, темного цвета. Коли-формная септицемия может возникать в течение всего периода роста птицы, но наиболее часто в последние месяцы осени и зимой. Утята в любом возрасте довольно чувствительны к данному заболеванию. Встречается в основном на индивидуальных птицефермах и в инкубаторах, которые могут быть источниками распространения инфекции.

Лечение

. Е. coll чувствительна ко многим лекарствам: ампициллину, хлорамфениколу, хлортетра-циклину, неомицину, нитрофуранам, гентамицину, орметиприму-сульдиметоксину, налидиксовой кислоте, окситетерациклину, полимиксину Б, спектиномицину, стрептомицину и сульфамидным препаратам. Высокоэффективными в лечении колибактериоза явяляются энрофлаксин и сарафлоксалин. Выделенные от домашней птицы Е. coli зачастую устойчивы к одному или нескольким лекарственным препаратам, особенно, если они достаточно широко используются в птицеводстве в течение долгого времени (например, тетрациклины). Поэтому обязательно определять чувствительность препарата к штамму Е. coli, вовлеченному во вспышку болезни, чтобы избежать использования неэффективных лекарственных средств. Даже высокоэффективное лекарственное средство не может оказать должного действия на поголовье птиц, если применяется кратковременно или если оно неспособно достигнуть места локализации инфекции. Передозировка лекарственных препаратов способствует развитию устойчивости к ним. Когда в корме для цыплят увеличивали концентрацию ампициллина (от 1,7 до 5 г/т), развитие устойчивости к этому антибиотику коррелировало с его количеством в корме.

Предотвращение и контроль заболеваемости

. Получены эффективные инактивированные вакцины против некоторых серотипов Е. coli.

Инфицированность Е. coli органов дыхания птиц может быть уменьшена путем увеличения числа свободных от микоплазмы стад птиц и уменьшения экспозиции птиц вирусами, вызывающими развитие респираторных болезней. Надлежащая вентиляция уменьшит повреждение органов дыхания птиц и их подверженность заболеваниям.

Специфических методов сокращения содержания патогенной Е. coli в кишечнике и фекалиях не существует, но этого можно достигнуть всеми известными способами:

1) Для кормления птицы использовать только гранулированные корма, так как в них содержится меньшее количество Е. coli, чем в мешанке;

2) Бороться с грызунами, поскольку их фекалии являются источником патогенной Е. соli;

3) Поить птицу только чистой водой, так как в загрязненной воде содержится огромное количество патогенных микроорганизмов. Хлорирование воды и использование закрытых систем водопоя (сосочков) уменьшает содержание в ней возбудителей коли-инфекции и сокращает возможность развития аэросаккулита.

4) Наиболее важный путь передачи патогенных штаммов Е. coli от стада к стаде — через высиживаемые яйца, контаминированные фекалиями. Передача может быть уменьшена за счет частого сбора яиц, содержания в чистоте подстилки, отказа от использования яиц с пола, уничтожения треснувших яиц или с очевидными признаками загрязнения фекалиями, фумигации или дезинфекции яиц в течение 2 часов после откладки. Если инфицированные яйца разбились в период инкубации или высиживания, их содержимое может быть серьезным источником инфекции для других птиц, особенно когда обслуживающий персонал и обрабатывающее яйцо оборудование контаминированы возбудителем. Яйца наиболее подвержены контаминации как раз перед их кладкой. Зараженные цыплята выживают дольше, если их содержат в тепле и хорошо кормят; 5) Рационы с высоким уровнем содержания белка и увеличенным количеством витамина Е способствуют их выживанию.

Литература

Болезни домашних и сельскохозяйственніх птиц. 2003. 10-издание.

Под редакцией Б.У Кєлнека, Х.Д. Барнса, Ч.У. Биерда, Л.Р. Макдугалда, И.М. Сейфа. Москва «Аквариум».

(Посетителей 5 836; 10 за сегодня)

ptitcevod.ru

Инфекционный колибактериоз у бройлеров: симптомы, лечение и профилактика

Содержание птиц предполагает создание им оптимальных условий. Основной целью выращивания бройлерных кур является их забой на мясо. Однако нередки случаи массовой гибели поголовья птиц. Такие ситуации могут погубить до половины всех кур. Это может стать настоящей катастрофой для частного предпринимателя с небольшим поголовьем.

Содержание птиц предполагает создание им оптимальных условий. Основной целью выращивания бройлерных кур является их забой на мясо. Однако нередки случаи массовой гибели поголовья птиц. Такие ситуации могут погубить до половины всех кур. Это может стать настоящей катастрофой для частного предпринимателя с небольшим поголовьем.

Поэтому необходимо заботиться о курах, предотвращать болезни и уметь их вовремя выявлять. Одним из самых опасных для птиц заболеваний является колибактериоз. В первое время течение заболевания практически никак не проявляется. Но со временем его возбудитель поражает практически все внутренние органы птицы и приводит к серьезным последствиям в виде гибели.

Что такое колибактериоз?

Такое заболевание, как колибактериоз у бройлеров, возникает довольно часто. Оно имеет инфекционную природу. Возбудители болезни могут находиться в птичьем корме, почве.

А заразиться бройлер может различными путями:

- При кормлении. Когда бройлер клюет пищу, в ней может находиться указная кишечная палочка, которая и вызывает заболевание. Такая пища, попадая в организм, и обуславливает начало болезни.

- Воздушно-капельным. В этом случае кишечная палочка сначала поражает одну птицу, а затем других. Этим и опасно заболевание. Оно способно вызвать настоящую эпидемию. Тем более что первоначальная симптоматика не имеет яркой выраженности, и возбудитель успевает созреть в организме.

- С птичьим калом. К примеру, попадая на яйцо, возбудитель, содержащийся в кале, проникнет внутрь и поразит зародыша. Таким образом, птица будет заражена еще до ее вылупления из яйца.

Но независимо от того, каким образом птицы заразились, главной причиной болезни является всегда плохое состояние птичника. Это нерегулярные его уборки, антисанитария. Поддержание чистоты, систематические уборки станут лучшей профилактикой колибактериоза птиц.

Как выявить болезнь?

Самым основным является своевременное выявление признаков заболевания. Это позволит срочно принять нужные меры и спасти поголовье от падежа. При этом колибактериоз у бройлеров симптомы и лечение – эту информацию должен знать каждый владелец птичьего бизнеса.

Начинать беспокоиться нужно при наличии следующей симптоматики:

Когда куры не едят, но начинают потреблять большое количество воды. Это нехарактерно для бройлерных пород. Ведь это мясные птицы, они должны много есть и мало двигаться. Поэтому отказ от пищи должен насторожить владельца в первую очередь.

Когда куры не едят, но начинают потреблять большое количество воды. Это нехарактерно для бройлерных пород. Ведь это мясные птицы, они должны много есть и мало двигаться. Поэтому отказ от пищи должен насторожить владельца в первую очередь.- Посинение клюва. Такая синюшность однозначно является признаком расстройства здоровья. И одной из вероятных причин является именно колибактериоз.

- Наличие поноса. Такие ситуации, когда у бройлеров кровь в кале или у бройлеров желтый понос, обязательно должны вызвать подозрения. Между тем, понос с кровью у бройлеров может быть обусловлен и другими причинами. Это вовсе необязательно колибактериоз. Но сам по себе жидкий стул у бройлеров — это причина серьезно заняться лечением птиц. В любом случае, если у бройлеров понос, то это свидетельствует о проблемах со здоровьем. А эти птицы не отличаются крепким здоровьем, поэтому каждый симптом необходимо тщательно проверять и принимать меры к лечению болезни.

- Помимо указанных признаков, о наличии колибактериоза может свидетельствовать зеленая печень у бройлеров, которая выявляется при посмертном исследовании птицы. Однако болезни печени у бройлеров и тем более ее изменения вследствие колибактериоза становятся очевидны только после гибели птицы.

Кроме того, выдать колибактериоз может хриплое дыхание и высокая температура. Каждый признак в отдельности не означает гарантию того, что птицы болеют именно колибактериозом. Но если имеется ряд симптомов, то вероятно, что это данное заболевание.

Как не допустить возникновения болезни?

Общеизвестно, что лучшим лечением является профилактика. Этот же принцип применим в отношении кур. Поэтому следует предпринимать определенные меры для того, чтобы исключить вероятность возникновения данного заболевания и сохранить поголовье.

Важной составляющей частью заботы о здоровье птиц является дезинфекция воздуха в помещении курятнике. Если птичник оборудован в сарае или другой хозяйственной постройке, то обрабатывать нужно все помещение.

Важной составляющей частью заботы о здоровье птиц является дезинфекция воздуха в помещении курятнике. Если птичник оборудован в сарае или другой хозяйственной постройке, то обрабатывать нужно все помещение.- Когда курицы снесут яйца, их надо обработать парами формальдегида. Такая процедура позволит уничтожить возбудителей и не допустить заражения зародышей. Таким образом, это станет залогом здорового потомства.

- Рекомендуется давать препарат Энронит. Это и есть ответ на вопрос, чем пропоить бройлеров от поноса и прекратить развитие расстройства. Ведь понос представляет собой наиболее заметное проявление заболевания. Поэтому вопрос, что делать если у бройлеров понос, предполагает подобные лечебные процедуры. При этом дозы указанного средства должны быть небольшими.

Понос у бройлеров

Вопрос, почему у бройлеров понос, предполагает два ответа. Возможно, расстройство пищеварения связано с низкокачественным кормом. Если это так, то ситуация далека от критичной. А возможно, такое расстройство связано с инфекционным заболеванием, в том числе и с колибактериозом.

Причина, почему у бройлеров коричневый понос, может быть обусловлена именно этим заболеванием.

В любом случае то, почему поносят бройлеры и чем лечить, зависит от природы данного расстройства.

Если запоносили бройлеры – что делать, то в первую очередь нужно разобраться в их рационе. Возможно причина именно в корме. Для того чтобы это выяснить, необходимо исключать из их питания определенные составляющие. Через некоторое время станет ясно, какой именно компонент вызывал расстройство.

А для укрепления пищеварения и нормализации здоровья можно добавлять в корм Левомецитин или Бисептол для детей. Также хорошо помогает сильно разведенный раствор марганцовки.

Как вылечить колибактериоз?

Ответ на вопрос, что давать бройлерам от поноса, зависит от природы данного расстройства. Если же будет установлено, что причиной болезни является кишечная палочка, то необходимо применять антибиотики.

О том, чем лечить колибактериоз у бройлеров имеется немало различной информации. Но в любом случае лечебные мероприятия будут заключаться в добавлении к корму антибиотиков. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты: Гентамицин, Тетрациклин, Полимексин, Фурагин и аналогичные им.

Основной особенностью курса лечения является чередование приема антибиотиков и приема пробиотиков. Так, при выявлении признаков заболевания, необходимо на протяжении 5 или 6 дней добавлять в корм птицам указанные препараты.

Основной особенностью курса лечения является чередование приема антибиотиков и приема пробиотиков. Так, при выявлении признаков заболевания, необходимо на протяжении 5 или 6 дней добавлять в корм птицам указанные препараты.

По истечении данного периода, введение антибиотиков стоит прекратить и в течение 5 дней давать птицам пробиотики. Это позволит нормализовать пищеварительную функцию, снять болезненную симптоматику. Вытеснение болезнетворных микроорганизмов осуществляется за счет их вытеснения полезными бактериями, которые содержатся в пробиотиках.

Когда один цикл лечения антибиотиками и пробиотиками окончен, то нужно начинать следующий цикл. То есть птицам нужно вновь начать давать антибиотики. При этом необходимо знать, что в период второго цикла следует применять другие препараты, чем в ходе первого.

Параллельно надо дезинфицировать помещение птичника. Такое сочетание лекарственных и профилактических методов при условии своевременного выявления болезни позволит избежать потерь среди поголовья. Однако указанные методы применимы только в отношении взрослых птиц.

Если есть вероятность заболевания цыплят, то нужно использовать другие средства. Для этого отлично подойдет раствор диоксина в содержании активного вещества 1%. Для того чтобы рассчитать нужную дозировку, необходимо подсчитать кубатуру помещения.

Указанное средство будет весьма эффективно при условии распыления 1 мл средства на 1 куб. метр птичника. Желательно провести данную процедуру в первый же день, когда цыплята только оказались в птичнике. После этого нужно проводить ее на 12, 19 и 37 сутки жизни птиц.

Указанное средство будет весьма эффективно при условии распыления 1 мл средства на 1 куб. метр птичника. Желательно провести данную процедуру в первый же день, когда цыплята только оказались в птичнике. После этого нужно проводить ее на 12, 19 и 37 сутки жизни птиц.

Необходимо понимать, что если относиться к выращиванию бройлеров как к бизнесу, то необходимо заботиться о своих инвестициях. Пускать процесс роста птицы на самотек недопустимо. Это, так или иначе, приведет к серьезным потерям среди поголовья. Как следствие, владелец получит немало убытков вместо ожидаемой прибыли. Поэтому пренебрегать условиями профилактики заболевания и методами его лечения ни в коем случае нельзя.

Как рассчитать расход антибиотиков?

При лечении болезни важным моментом является правильный расчет дозировки лекарства.

В противном случае такое лечение может привести к негативным последствиям. Так, для эффективного лечения будет достаточно 100 мг. лекарства на 1 кг корма.

Залогом успешного бизнеса по содержанию и продаже бройлеров на мясо станет соблюдение нескольких условий:

- Необходимо поддерживать чистоту в птичнике, проводить регулярную дезинфекцию воздуха помещения.

- Если поголовье выращивается из яиц, то нужно обрабатывать все яйца указанными выше растворами. Это создаст условия для рождения здорового потомства. Цыплята выживут практически все.

- Нужно внимательно следить за состоянием здоровья птиц и при первых признаках болезни принимать срочные меры.

- Лечение следует проводить с соблюдением описанных выше рекомендаций, чтобы не навредить птицам.

Таким образом, необходимо создать птицам комфортные условия, заботиться об их здоровье, и тогда бизнес станет по-настоящему успешным.

folwark.ru

Болезни птицы.Колибактериоз

Болезни птицы

Колибактериоз

Колибактериоз— это болезнь птицы, которое вызывается кишечной палочкой коли. Восприимчивы птицы всех возрастов и их эмбрионы. Наиболее восприимчивы к колибактериозу цыплята в возрасте от одного до 120 дней.

Возбудитель колибактериоза устойчив к воздействию внешней среды. Заражение колибактериозом происходит как аэрогенным путем, так и через пищеварительный тракт зараженным кормом, водой и через инфицированные яйца из неблагополучных хозяйств.

Клинические признаки болезни. У молодняка кур болезнь протекает в септической и токсисептической форме. У больных цыплят появляются вялость, потеря аппетита, понос, повышенная жажда. У взрослой птицы болезнь протекает в хронической форме без характерных признаков, со снижением яйценоскости и массовыми перитонитами.

Патологоанатомические изменения. У цыплят, павших в возрасте от нескольких часов до 7-10 дней от колибактериоза, обнаруживают изменения, свойственные септическим заболеваниям. У молодняка старшего возраста находят изменения на сердечных

мышцах, в печени, в кишечнике, воздухоносных мешках в виде отложений фибринозных пленок. Кроме того, трупики истощенные, печень увеличена, слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки катарально воспалена. У павших несушек нередко находят желточный перитонит, закупорку просвета

яйцевода фибринозными массами, атрофию яичника и яйцевода.

Диагностика. Поскольку клинические признаки колибактериоза нехарактерны, диагноз ставят на основании патологоанатомических признаков и результатов микробиологического исследования. При микробиологическом исследовании из

крови сердца, костного и головного мозга павшей или убитой птицы выделяют патогенную культуру кишечной палочки.

Меры борьбы и профилактика болезни. Для лечения и профилактики колибактериоза применяют водный раствор фурацилина 1:10000 из расчета на одну голову в день: 10 мл — для 20-дневных цыплят, 25 мл — для 70-дневных и по 30 мл для

цыплят в возрасте 81-91 день. Раствор выпаивают из поилок вместо воды в течение 7 дней.

На хозяйство накладывают карантинные меры. Запрещается вывоз инкубационных яиц и птиц в другие хозяйства для комплектования поголовья птицы.

В неблагополучные хозяйства для комплектования стада ввозят инкубационное яйцо или молодняк при условии изолированного выращивания.

Яйцо промышленного стада подлежит реализации после дезинфекции парами формальдегида сразу после снесения.

Всю больную, подозрительную на заболевание и слабую птицу уничтожают. Клинически здоровой птице вместо выпойки раствора фурацилина с лечебно-профилактической целью в течение 7-10 дней вместе с кормом скармливают

левомицетин из расчета 50 мг/кг массы.

Перед началом лечения и после него проводят аэрозольную дезинфекцию помещений в присутствии птицы парами хлорскипидара из расчета 2 г хлорной извести и 0,2 мл скипидара на 1 м3 помещения при экспозиции 25-30 минут. При массовом заболевании колибактериозом всех птиц неблагополучного корпуса забивают на санитарной бойне мясокомбината.

В помещении с птицами через каждые 10 дней проводят дезинфекцию воздуха хлорскипидаром — на 1 м3 используют 25%-ную хлорную известь в количестве 2 г и скипидара —0,2 г или йодистыми парами при экспозиции 20 минут. Обслуживающий персонал проверяют на бактерионосительство или бактериовыделительство. При положительном результате персонал отстраняют от обслуживания птицы.

ptica-ru.ru

Когда куры не едят, но начинают потреблять большое количество воды. Это нехарактерно для бройлерных пород. Ведь это мясные птицы, они должны много есть и мало двигаться. Поэтому отказ от пищи должен насторожить владельца в первую очередь.

Когда куры не едят, но начинают потреблять большое количество воды. Это нехарактерно для бройлерных пород. Ведь это мясные птицы, они должны много есть и мало двигаться. Поэтому отказ от пищи должен насторожить владельца в первую очередь. Важной составляющей частью заботы о здоровье птиц является дезинфекция воздуха в помещении курятнике. Если птичник оборудован в сарае или другой хозяйственной постройке, то обрабатывать нужно все помещение.

Важной составляющей частью заботы о здоровье птиц является дезинфекция воздуха в помещении курятнике. Если птичник оборудован в сарае или другой хозяйственной постройке, то обрабатывать нужно все помещение.